成田山新勝寺お詣りユル散歩【千葉県成田市】

千葉県成田市成田。

ちょうど県北の中央に位置する成田山新勝寺。

成田国際空港にもほど近い場所にある不動明王信仰のメッカである当寺。

真言宗智山派として平安時代中期の天慶3年(西暦940年)の開山したとされています。

めっちゃ歴史ある関東随一のお寺です。

参詣者数は明治神宮に次ぐ日本第2位です。明治神宮は神社なので寺院では日本一の参拝客ってことですね。

表参道を歩き成田山新勝寺の総門を目指す

本日は京成線京成成田駅より下車し表参道(旧成田街道)をゆるりと歩きながら成田山新勝寺をお詣りしていきたいと思います。

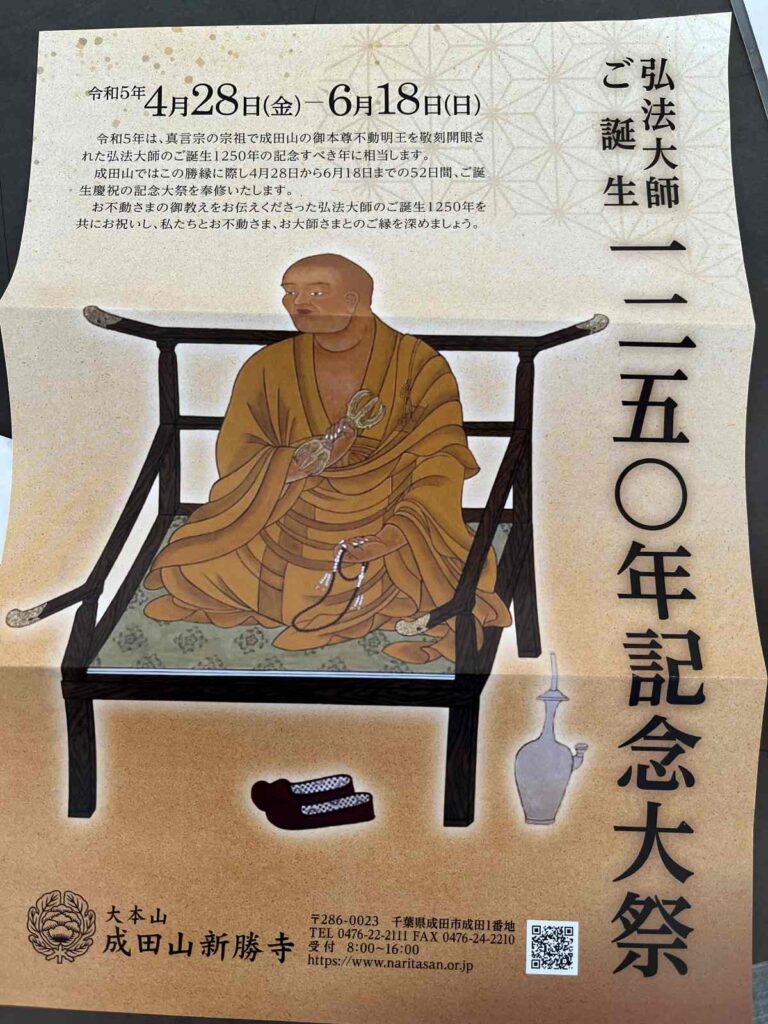

お詣りしたこの日は6月18日日曜日。

なんと今年は弘法大師(空海)ご誕生1250年記念大祭が行われており期間は4月28日から52日間、そしてこの日が最終日。

弘法大師様、生誕1250年おめでとうございます!

ちなみに弘法大師は高野山奥之院の霊廟において、現在も入定(禅定)を続けられているというのが真言宗の見解となっています。毎年3月21日にお衣替が行われているのは有名ですね。

神社仏閣の中ももちろん楽しみだけども、その前哨戦ともいえる参道や門前町を雰囲気を楽しみながらお店などを冷やかすのがたまらなく楽しいです。

腹が減ってはお詣りはできぬ。今年初鰻重を食す

とはいえ、今回はじっくり寺院の中を見て回りたいという目的があるので

早めの腹ごしらえよ!鰻、ウナギ!

うまそ~っス!やっぱり一年に一回は食したくなるっスね。

この日自分は近江屋というお店で10:30ごろに食しました。

肝吸い付き並で税込み3200円也。

ふっくら柔らかくてとってもおいしかったです。

日曜日ということもあってか、生誕祭の最中ということもあるのかお土産屋やお食事処が結構早めに開いていました。

2軒隣の川豊本店が早めの時間にもかかわらず整理券を出して並ぶほどの行列をなしていたのはビックリ。

群を抜いて人気店な感じ。それほどおいしんでしょうか。

とはいえ他のお店ならすぐに入れるのでこだわりがなければよそで済ますのも手です。並ぶほどのウナギがどれほどのものか興味はめちゃくちゃありますが。

新勝寺総門に着き、いざ参拝へ

新勝寺境内入り口に立つ総門(そうもん)。

2006年(平成18年)に竣工した比較的新しい伽藍(がらん。寺院の建築物)の一つ。開基1070年記念事業として建てられた立派な門です。

この総門をはじめとして新旧様々な建築物が境内に立ち並んでいます。

そのうち国の重要文化財に指定されているのは5棟。

仁王門(1830年)、三重塔(1712年)、釈迦堂(1858年)、額堂(1861年)、光明堂(1701年)がそれに当たります。

こちらの地図は休息所の横に掲示してあります。散策する前に確認しておくとよいかと。

自分は結構観光などで神社仏閣に足を運びますが、今まで参詣した中でもかなり大きい敷地を有していると思います。

さすがは関東屈指の参拝客を誇る寺院といったところでしょうか。看板に偽りなし。

成田山新勝寺の始まりの歴史

ところで、成田山新勝寺の起こりは、実はあの平将門と因縁があるのをご存じでしょうか。

平安中期、東国で平将門が決起し乱を起こしたとき、朝廷は討伐軍を派遣すると同時に将門の調伏(密教においては五大明王などを本尊とし法を修し、魔性を打ち破ることを指す)を主だった寺社や密教僧に命じます。

真言宗の寛朝僧正は時の天皇朱雀天皇に密勅を受け、今日の高雄山護摩堂にあった弘法大師作と伝わる不動明王像を奉じて下総国公津ヶ原にて調伏の不動護摩供を奉修したとされています。

それからほどなく平将門は戦死し、朝廷は不動明王の霊験だと喜び、この地にて東国守護の霊場を開くという名目のもと神護新勝寺という寺号を下賜されました。

それが成田山新勝寺の成り立ちと伝えられて今に至ります。

そういう因縁もあってか将門公を祀る神社(神田明神、築土神社)と成田山の相性はよくないとされているんだよな。

信心深い人や将門公ゆかりの人たちは成田山、あるいは両方の参拝を避ける人がいるそうです。皆さんも気になる方がいれば一応心に留めておいてください。

仁王門(におうもん)をくぐり、いざ成田山新勝寺のダンジョンへ突入開始!

境内の主だった伽藍を紹介

こちらが大本堂の手前右側にある三重塔(さんじゅうのとう)。

高さは25mあるそうです。装飾が鮮やかな伽藍で、様々な箇所に地紋彫りがされています。

一眼レフや双眼鏡があれば当時の建築美術がより楽しめるでしょう。自分はスマホのカメラしかなかったのでとりあえず全体像を一枚パシャリ。

そしてぐるっと左を向けば新勝寺の中核、大本堂(だいほんどう)。巨大。

中心に位置しながら、その建立は1968年で鉄筋コンクリート製です。

ここに本尊である不動明王像を安置しています。室内は撮影禁止なので悪しからず。ちなみに入室は自由にできてご本尊さまを拝めます。

ちょうどお坊様が列をなして入っていくのが見れました。弘法大師の生誕祭の行事を行なっていたようです。

本堂より奥の敷地へお参りをして回る

こちらは釈迦堂(しゃかどう)。国の重要文化財。そして旧本堂でもあります。

1858年建立。本尊は釈迦如来が安置され、周囲の板壁には功徳を備えた五百羅漢像が浮彫彫刻されています。

今の本堂がデカすぎるから小っちゃく見えるが普通このくらいのサイズでも十分すぎる。

その旧本堂のさらに前本堂が下の光明堂(こうみょうどう)です。

長い年月の中、移り変わってきた本堂。

入母屋造の仏堂で1701年建立された光明堂。愛染明王、不動明王、大日如来が祀られています。現在の大本堂よりだいぶ奥まったところに位置しています。

これより以前の本堂が薬師堂(やくしどう)という伽藍ですが、こちらは成田駅から成田山に向かう道中の三差路のところに飛び地境内として移転して現存しています。

歴史的には1655年に建立された新勝寺のもっとも古い建物ですが、当時の構造材はあまりなく、規模もそれほど大きくありません。

アソビュー:レジャー・遊び体験予約サイト

アウトドアのみならず、物作りなど様々なレジャーを体験予約できる日本最大級のサイト!

千葉県の楽しいレジャーもあるので興味のある方は要チェック!

もちろん日本全国のイベント体験も予約できるのでおススメ!

成田山新勝寺の現在の隆盛のきっかけ

成田山新勝寺は開基1000年以上の歴史がありますが、ほとんどの伽藍は江戸期以降に建立されたもので、平安、室町時代は現在ほどの存在感はなく、戦国時代の戦乱を経てかなり荒廃し寂れていました。

現在の隆盛のきっかけとなったのが、江戸時代の歌舞伎役者、初代市川團十郎が薬師堂に通って求子祈願を行い長男・九蔵(2代目團十郎)を授かったのが始まりとされています。

それが縁で市川團十郎は歌舞伎演目『成田不動明王』を上演するようになり、不動明王役が当たり役となります。

それを機に市川家は屋号を「成田屋」と称し、この歌舞伎が成田山新勝寺の名前を一躍庶民に知らしめることとなり、成田詣でが庶民の間で流行し江戸期以降の寺院の隆盛へと繋がりました。

人気役者の歌舞伎演目が当時の広報の役割を担ったのね。

これがきっかけで庶民の間で成田詣でがにぎわい寺院の規模はどんどん大きくなっていったっス!

観光地化が進んだのはこれ以降で門前町も一気に充実していきました。境内にも近代以降大きな伽藍が次々と建立されるようになります。

その他の伽藍の紹介

額堂(がくどう)

1861年(文久元年)に建立された全面吹き放し(建具や壁がない)の堂。重要文化財。

絵馬を掲げるための建築物であり、絵馬と歌舞伎役者市川團十郎の像があります。なお、本来は第二額堂ですが、三重塔脇にあった第一額堂は1965年放火により焼失しました。

開山堂(かいざんどう)

新勝寺の開山の祖である寛朝僧正が祀られている堂です。

清瀧権現堂(せいりゅうごんげんどう)

1732年建立された、清瀧権現(竜の女神)と妙見菩薩が合祀された堂。

清瀧権現は弘法大師が中国の清流寺から勧請してきた密教の守護神で、妙見菩薩はこの地の地主神。その両方を祀っている堂だそうです。

平和大塔(へいわだいとう)

1984年建立の鉄筋コンクリート造。内部5階建ての高さ58.1メートルの多宝塔形の仏塔。

1階は絵馬などの文化財展示、写経道場。2階は不動明王などを祀ってある明王殿、3階、4階は信徒が奉納した不動明王が多数ある経蔵殿、法蔵殿、5階は金剛殿として五智如来が安置されています。

全館立ち入り自由で博物館的な役割を担っています。

落慶時に各国の元首から平和のメッセージがタイムカプセルで埋められているそうな。

開封の予定は2434年なのであと400年以上は待たなければいけませんね。私たちは中身を知ることができそうにありません。ちょっと残念。

ついでに境内東にある成田山公園を散策してみる

お寺の東側は池が多数ある大きな公園があり、市民の憩いの場となっております。

その規模165,000㎡。

滝などもあって伽藍のあるあたりと違いとても静かで落ち着く場所です。ベンチも多数あります。

公園内には美術館があり、本日までの書道展が開催されているようです。

せっかくだから見ていきます。美術館、博物館大好物。

館内撮影禁止。書道は全くの素人ですが楽しめました。書の上手い人うらやましいです。

初めてきた成田山、堪能したな~。

公園を一通り歩き、休憩したら本堂のほうへ。

記念のお守りを購入。

開運お守り好きですよね。いくつ買ったら開運するんすか?

記念品として購入してるからいいの!

参道をたどり、帰りの駅へと向かいます。

成田山新勝寺へのアクセスは京成線のほかJR成田線の成田駅、成田スカイアクセス線で空港第2ビルより京成本線で京成成田に向かう方法があります。

7月7、8、9日には成田山新勝寺の宗教行事である「成田山祇園会」の期間に合わせて成田祇園祭も開催されます。

何台もの山車が繰り出され、屋台も並ぶ大きな祭りが楽しめます。

そして冬の年末年始には前詣でと初詣で別の賑わいが訪れます。全国屈指の初詣スポットの本領発揮の季節。

近所の神社仏閣も大切な氏神様ですが、たまには大勢の中に混じって華やかで盛大な年始を成田山で迎えるのもいいものですよ。